从芷江县城驱车至东郊一公里,便可看见一块宽阔的空地,这里,便是芷江机场旧址。

80年过去了,彼时的机场老跑道已消失不见,只留下几个斑驳痕迹的巨型石磙,这是抗战历史的鲜活见证,静默地诉说着中华民族在危难时刻的坚韧与不屈。

一次修建,三次扩建。抗战时期,近两万民工在芷江以血肉之躯筑起了一座“空中堡垒”——芷江机场,书写了抗战史上悲壮的一页。

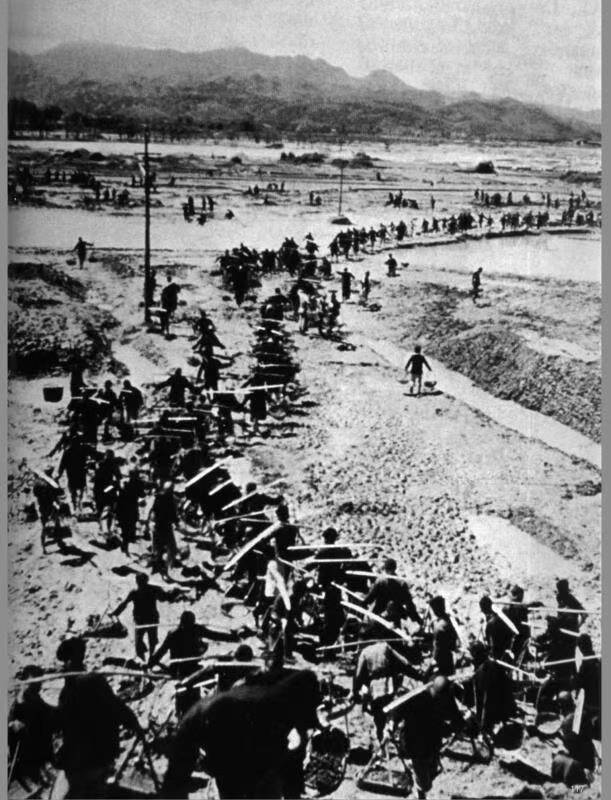

(芷江机场扩建现场)

为何选择在芷江修建机场

1934 年,著名军事家蒋百里在所倡导的御日国防建设中,就极力主张“中日战争爆发后,中国空军基地宜设在云南昆明,战时大本营宜设在湘西芷江、洪江一带。”

1934 年,蒋介石在围剿中央红军的同时,于12月1日电谕湖南省政府主席何键:“为将来绥靖川湘黔三省边境计。”原定在洪江修建的机场因受地形限制,不能扩大,改令在芷江修建飞机场。

于是,从1935年开始,国民政府就组织人员对机场地形、范围进行勘察,但由于勘察技术力量薄弱,进展迟缓,曾一度搁置起来。

1936年7月,日本占领东北,入侵华北,想要进一步鲸吞中国的野心越来越明显。鉴于此种背景,机场的勘察工作又重新开始。

当年7 月上旬,芷江城东校场坪被定为修筑芷江机场地址。10 月,机场的兴建方案确定,即以教场坪为基础,扩修成一个 800米见方的停机坪。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,民族危亡迫在眉睫。为配合中美空军作战,根据时任中国航空委员会顾问的前美国空军退役上尉飞行员陈纳德对芷江机场的考察报告,国民政府决定将芷江简易机场扩建为可起降重型轰炸机的永久性机场。

1937 年11 月初,湖南省主席何键电令芷江:“即刻征调民工5000名扩修芷江机场,由原来800米见方扩修为1200米见方,限期竣工。”

1937 年 11 月,国民政府由南京迁都重庆后,深感芷江这个“黔楚咽喉、西南门户”对捍卫大西南后方具有重要的军事地位,因此要求芷江机场扩建时间在3个月内完成,新建机场在半年内完成。

背负肩担,蚂蚁啃骨头

据了解,芷江机场此次扩修任务包括跑道、停机坪、排水道、机窝及隐蔽弹药库等,工程十分浩大,加之湘西雨水较多,时间紧迫,决非芷江一县之力可为。

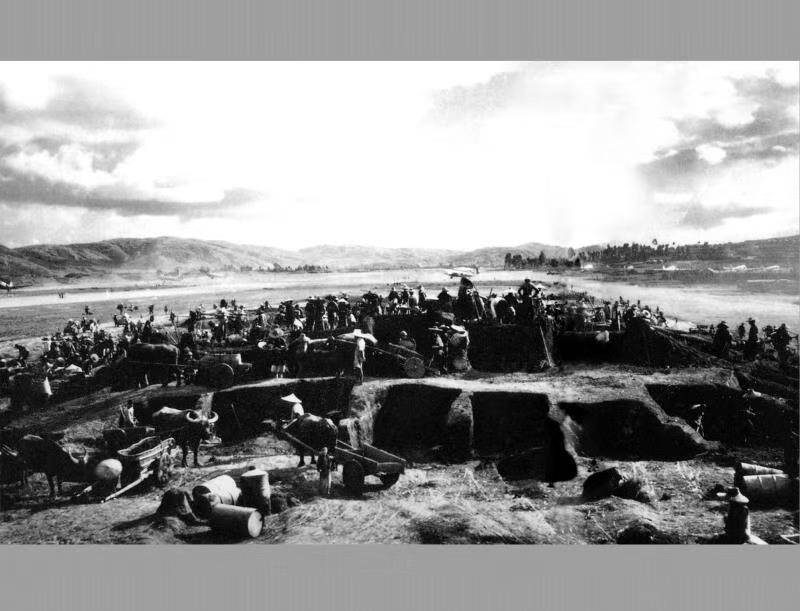

(芷江机场修建工地)

1937年11 月下旬,湖南省主席何键责令驻黔阳的第四行政督察区专员公署速从所属的芷江、 麻阳、 晃县、 黔阳等4 县及周边的靖县、会同、辰溪、溆浦、沅陵、凤凰、泸溪,按壮丁人数各征调3000至5000人赶赴芷江抢修机场。

但国民政府所拨经费不足,实际参加扩修芷江机场的仅有芷江、麻阳、晃县、黔阳、会同等6个县,民工总数达1.9 万余人。

国家危难之际,1938年1月初,各地民工带着坚定的信念和无畏的勇气,陆续到达,投身到机场建设之中。1 月12日,芷江机场全面开工扩修。当日一大早,所有民工携带自备的锄头、簸箕,从四面八方涌入施工现场。

埋头、用力,挖土、运土、滚压……在芷江飞虎队纪念馆,记者见到了一张拍摄于 1938年的照片。民工个个都保持着一致的动作和姿势,场面令人震撼。

(芷江机场修建工地)

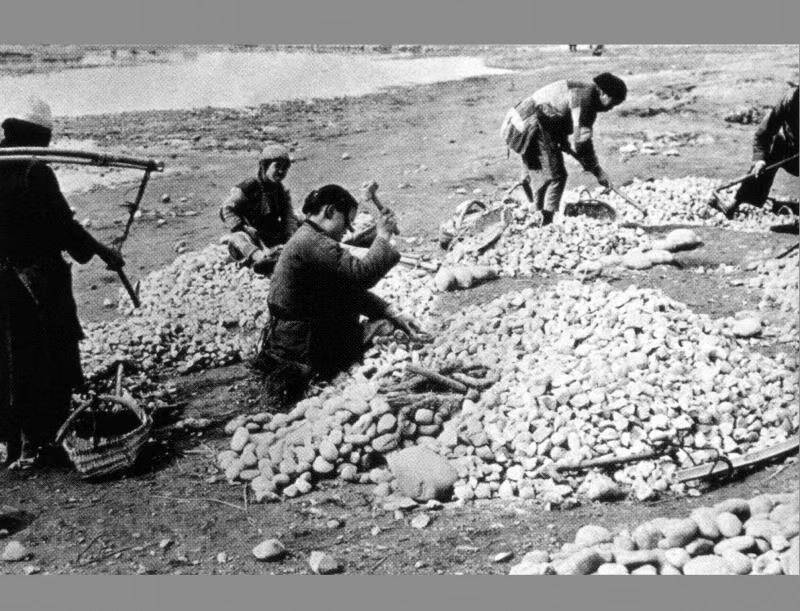

“当年修建机场几乎完全没有机械,只能采用人海战术。 ”芷江文史工作者唐成云介绍,参加扩修机场的民工劳动强度极大,挖土、运土、滚压等繁重劳动,全靠人工挖掘、背负、肩担。数万名民工以“挖高填低”的原始方式平整山地, 最深处需填埋3-4米厚的土层。每填高40至50 厘米,就用大石磙反复碾压夯实。

施工现场,号子声此起彼伏,那是民工们团结一心、鼓足干劲的呐喊。尤其是那些石磙,轻的4至5 吨 , 重的达 30至40 吨。一个石磙,通常需要上百名民工双手握紧套在石磙架的麻绳,身体保持向前倾斜姿势。随着号子声,大家齐声发力,向前拉动,石磙才慢慢转动起来。

(芷江机场修建工地)

中美混合团第 5 大队美军飞行员贾维特后来回忆道:“一台滚轮由 3 至 4 排的工人来拉,每排大约 25 到 30 人,你没有见过成千上万只蚂蚁雄兵堆成的蚁堆,他们看起来就很像。”

陈纳德在他后来所著的回忆录中也写道:“我同中国劳工一同住了两个星期,这些中国人用‘蚂蚁啃骨头’的精神,平山整地。”

时间紧,任务重。为了保证芷江机场按时完工,芷江采取“全民总动员,老少齐上阵,学校童子也参加”的特殊战时措施,动员在家留守的老人,妇女和儿童都加入到扩建机场的行列中。由于劳动强度大、营养不足,加上霍乱流行,1.9万余名民工就死了 5000 余人。

(芷江机场修建工地。本文图片由中国人民抗战胜利受降纪念馆馆藏)

抗战中立下赫赫战功

1938年10月,芷江机场竣工。当时,正值武汉陷落,中国抗战进入相持阶段后,芷江的重要战略地位也不断提升。

虎啸长空,剑指苍穹。芷江机场不仅是中国人民抗战胜利的见证地,亦是中美空军携手抗日的“功臣”,谱写了一曲曲反法西斯战争的胜利凯歌。

从1938年冬到1945年10月,先后有前苏联志愿军中队,美空军第十航空战斗机队、运输机队,中国空军第四大队、第五大队等空军部队进驻芷江机场。

1944年初至1945年8月,中美空军的大批鲨鱼式、野马式、黑寡妇式战斗机、侦察机、中程 B-25 型轰炸机、大型C-46 式运输机聚集在芷江机场,最多时达 400 架。

在抗日烽火中诞生的芷江机场,是中美空军协同抗击日寇的重要战略基地。驻在芷江机场的空军部队负责夺取制空权、空战歼敌,并担负着对日军粤汉、湘桂等铁路,公路运输线及长江、湘江、洞庭湖等处的水路运输线的轰炸和封锁,切断日军后方补给,阻滞其南下西进行动和支援中国陆军地面部队作战任务。

“芷江机场当时中方的代码叫‘红岩机场’‘湘西某机场’,美军方称之为‘万能之王’,这个机场就成了当年盟军在中国的第二大机场。”中国人民抗日战争胜利受降纪念馆馆长吴建宏告诉记者。

随着抗日硝烟的散去,芷江机场这座抗战英雄机场也退役了,并整整沉睡了60年。直到2005年12月19日,芷江机场正式复航,圆了怀化乃至湘西地区人民多年的夙愿。

历史的意义,在于薪火相传、生生不息。五溪儿女从来不曾忘却在芷江这片热土上饱蘸热血写下的抗战精神,我们要铭记那些民工们为国家、为民族所作出的牺牲。因为,这是中国人民弥足珍贵的精神财富!

(怀化日报全媒体记者 邱承谭仕光 李金欣 通讯员 张智勇)

来源:怀化新闻网

编辑:毛羽